TARJETA POSTAL DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL. DESDE LAS CASILLAS. Nº 2 HAUSER Y MENET. - MADRID.

Las Postales más modernas de Madrid de dicha Casa datan de la primera década del siglo XX

Las Postales más modernas de Madrid de dicha Casa datan de la primera década del siglo XX

Las Postales más modernas de Madrid de dicha Casa datan de la primera década del siglo XX

Las Postales más modernas de Madrid de dicha Casa datan de la primera década del siglo XX

El proximo día 15 de junio se emitirá esta hojita bloque dedicada a la moda.

Con esta emisión dedicada a la Moda Española se recuerda al diseñador manchego Manuel Piña y su aportación al mundo de la moda en las últimas décadas del siglo XX.

Manuel Piña (1944-1994) nació en Manzanares (Ciudad Real) .Perteneció a la nueva generación de diseñadores españoles que a partir de 1980 trabajaron duramente para poner en marcha la Federación del prêt-à-porter español y lograr que la moda de este país fuera reconocida y ocupara un lugar destacado en el ámbito internacional. Con 20 años se estableció en Madrid y al poco tiempo se hizo cargo de un pequeño taller de punto, tomando contacto con la moda y el diseño. Su primera colección la presentó en el Liceo de Barcelona, pero su consagración llegó con el desfile en la carpa del circo de la Ciudad de los Muchachos de Madrid, en 1982. En sus diseños introdujo nuevo tejidos y materiales, como el cuero trenzado, la lana teñida a mano, el macramé, el charol y los entretejidos de punto, dando paso a nuevas tendencias de las que se hicieron eco en el extranjero. Con el pintor Juan Gomilla y otros diseñadores y artistas del momento presentó en la Llotja de Barcelona, en 1984, la colección “El algodón y el arte” que quedó recogida en los anales de la moda española. Se confesaba un enamorado de su trabajo al manifestar: “Un diseñador es un hombre que trabaja para hacer la vida de los demás más agradable”. En los últimos años de su vida se le identificaba por el pañuelo de pirata anudado a la cabeza, idea secundada por muchos jóvenes.

En 1989, Manuel Piña ganó el concurso convocado por Correos y Telégrafos para vestir a los carteros de toda España, proyectando en los nuevos uniformes una imagen de armonía y comodidad en el amplio colectivo de repartidores.

En la hoja bloque se reproducen cuatro modelos de la colección del Museo Manuel Piña, ubicado en Manzanares y creado como homenaje a la figura del diseñador por la ciudad que le vio nacer y morir. De izquierda a derecha y de arriba abajo se reproducen: un vestido en retor crudo, azul y verde, pintado a mano por Alex Serna (1991); traje de vestido y chaqueta en punto de lana de la colección otoño-invierno (1986-1987); vestido en retor crudo con aros, pintado a mano por Juan Gomila (1984) y vestido en blonda con aros y gran cola (1988). La hoja bloque ha sido diseñada por Francisco Paniagua basándose en la fotografías realizadas por Miguel Ángel Granados, ambos empleados de Correos y Telégrafos.

El dia 4 de junio se emitio esta serie dedicada a nuestros bailes y danzas.

El folclore de Castilla y Euskadi se plasma en la serie Bailes y Danzas Populares con estos sellos de gran formato, horizontal y vertical, dedicados a La Rueda y El Aurresku.

En el País Vasco la riqueza y variedad de la danza es tal que cada región y localidad tiene sus propios bailes. De muchos de ellos se desconocen los orígenes y la época, siendo uno de los más populares El Aurresku. Este se enmarca en la antigua danza llamada Sokadantza o danza de cuerda y es el baile más identificativo de la cultura vasca. En el baile participa un grupo de hombres formando una cuerda o soka cogidos de la mano o de un pañuelo. El primero o aurreskulari y el último o atzeskulari son los más importantes. La danza, al son del txistu y tamboril, comienza con una vuelta por la plaza y al llegar frente a las autoridades el aurreskulari baila los primeros pasos trenzados arrojando la boina al suelo. Dos o cuatro de la cuerda salen en busca de la pareja del aurreskulari, quien baila ante su pareja uno de los tiempos de la danza. El mismo ceremonial se repite por el atzeskulari y su pareja, y por los componentes de la cuerda y sus respectivas acompañantes, que quedan separadas de los hombres por unos pañuelos. Posteriormente se baila el desafío, en el que el aurreskulari y el atzeskulari interpretan otro tiempo luciendo sus agilidades y destrezas. Al finalizar la exhibición se admite la participación del público. En la actualidad se suele bailar por un solista, aurreskulari, en actos públicos, políticos y religiosos, existiendo bailarines profesionales.

El baile de La Rueda es característico de la zona castellano-leonesa, que toma distintos nombres según el lugar topográfico. Mientras en Burgos y León conserva este nombre, en Valladolid y Segovia se denomina Corrido y en Salamanca Charrada. Se baila en espacios abiertos, principalmente en las plazas de los pueblos o alrededor de los rollos o picotas, por grupos numerosos de danzantes para dar forma a la rueda. Las parejas bailan sueltas, con los brazos en cruz e interpretando los mismos pasos. Los hombres toman posición por fuera y las mujeres por dentro y dan inicio a giros y movimientos rotatorios que se van haciendo cada vez más rápidos y animados. El ritmo más representativo y antiguo es en compás de 5/8, acompañado generalmente con dulzaina y tamboril, aunque también se admite la gaita y la pandereta. Este tipo de baile se practica en gran parte del mundo y es muy común en los países del área mediterránea.

.

(5)

(5)

Gran parte de la correspondencia que circula forma parte de envíos masivos (bancos, Administración pública, empresas de publicidad, etc.) que no llevan sellos ni estampillas. El signo de franqueo utilizado en estos casos consiste en una impronta de tinta, generalmente de color rojo o azul, realizada por un franquígrafo o máquina franqueadora (franqueo mecánico).

Estas máquinas se asignan a las empresas que lo solicitan, con la condición de que la correspondencia deba depositarse siempre en una oficina de Correos acompañada de una nota de entrega. No puede, por lo tanto, ser depositada en los buzones.

La impronta generada por estas máquinas (figura 1) suele tener tres partes. Una de ellas es un anagrama, texto o imagen relacionados con la empresa o entidad. La segunda es un fechador en el que se indica la oficina de Correos y la provincia. La tercera incluye las palabras España, Correos y el valor facial correspondiente.

Las oficinas de Correos más importantes poseen máquinas de franquear de uso público que suelen ser utilizadas por pequeñas empresas, trabajadores autónomos o particulares que necesitan esporádicamente realizar de golpe más de un centenar de envíos. La impronta generada por éstas máquinas suele ser similar a las privadas, con la diferencia de que en lugar del anagrama de la empresa aparece un lema propagandístico relacionado con el propio servicio de Correos. La imagen (2) es reproducción de una impronta (diciembre de 2004) de una máquina de franquear de uso público de la oficina de San Sebastián , que publicita el servicio de reenvío postal.

Actualmente se utiliza muy frecuentemente otro tipo de franqueo que se denomina “pagado”. La correspondencia acogida a este sistema lleva impreso (imagen 3) un signo de franqueo consistente en la cornamusa, la palabra España, la expresión “franqueo pagado” y el número de autorización para emplear esta opción.

Cada vez que las empresas autorizadas para utilizar el franqueo pagado depositan correspondencia en las oficinas de Correos deben entregar un impreso en el que se especifica el número y clase de la misma. Al final de cada mes Correos envía una factura por el importe resultante, existiendo tarifas preferenciales si se cumplen determinadas condiciones.

La imagen (4) se corresponde con una impronta de un cuño que desde finales del año 2006 se coloca en los envíos pagados en oficinas de correos. Sustituye a los sellos de ventanilla (SFS), que desaparecen de las oficinas de Correos de Gipuzkoa (considerada como provincia piloto a estos efectos) y prácticamente supone también la eliminación de los ATM, que sólo se expenden en las escasas máquinas que existen en algunas oficinas de Correos.

La imagen (5) se corresponde con la impronta de tinta azul realizada por la empresa colaboradora de Correos "Asmatu XXI" que incorpora un código bidimensional matricial de control interno de tipo Datamatrix. Cada una de las dos regiones que presenta el código que nos ocupa (limitadas por dos rayas continuas y dos punteadas) permite incorporar información numérica (hasta 44 caracteres ) o alfanumérica (hasta 31 caracteres). En el ámbito de la distribución de correspondencia se utilizan para la clasificación de la misma, generalmente incorporando el código postal y otras informaciones.

Viñetas

La legalidad republicana permitió que los Consejos locales se hicieran cargo de la gestión de ciertas instituciones de tipo benéfico, pero en ningún caso autorizó que pudieran emitir sellos de correos para financiar las mismas, máxime cuando la facultad para ello se encontraba entre las competencias que no podían ser delegadas por el Estado.

Ahora bien, al no existir una prohibición expresa sobre la emisión de viñetas de carácter benéfico, los entes locales se creyeron investidos de la potestad para hacerlo. Ello conllevó una gran proliferación de las mismas, a la que pronto se sumaron las de carácter político. El valor postal de tales “sellos” locales no fue nunca reconocido por el gobierno de la República, que acabó publicando una Circular emanada de la Dirección General de Correos (16 mayo 1937) en la que se consigna que “...los sellos postales emitidos por diversos organismos o entidades, no pueden suplir en ningún caso, aunque ostenten la inscripción “Correos”, que en algunos figura indebidamente, a los timbres del Estado representativos del franqueo... los sellos no postales y las viñetas de beneficencia u otras susceptibles de confundirse con sellos de correos no podrán aplicarse en el lado de la dirección...”

Algunas imprentas se especializaron en la impresión de este tipo de trabajos: Founier (Vitoria), Oliva de Vilanova (Cataluña), Artes Gráficas (Asturias), Pedro Ruiz (Valencia). Ciertas emisiones tuvieron origen interesado y especulativo, pues en el extranjero eran fácilmente tomadas por emisiones oficiales.

A partir de la caída del Gobierno de Largo Caballero y la llegada de Negrín, las competencias de los entes locales fueron recortadas y también se persiguió con mayor ahínco el uso irregular de los sellos (Orden del Ministerio de Hacienda, Gaceta de la República de1-2-1938), estableciendo algunas reglas para evitar negocios filatélicos (eran vendidos en el extranjero como sellos de guerra de uso obligatorio) y evitar su confusión con los verdaderos sellos postales.

En la citada disposición legal se establece textualmente:

...1º Se recuerda la vigencia del artículo 39 de la Ley del Timbre, en cumplimiento del cual sólo el Estado puede acordar emisiones extraordinarias de sellos de Correos.

2º Las entidades que tengan concedida la facultad de recaudar fondos para fines benéficos por medio de cupones, pólizas u otros medios similares, se atendrán a las disposiciones por virtud de las cuales gozan de tal derecho. Los modelos utilizados deberán ser aprobados por la Dirección general del Timbre y Monopolios, quedando terminantemente prohibido que en ellos figure la palabra "Correos" o cualquier otra palabra, signo o emblema, por virtud del cual pueda creerse que son valides para. el franqueo de la correspondencia.

3º Las entidades afectadas por esta Orden procederán a retirar; y destruir los cupones. pólizas, etcétera, que no se atesten a lo anteriormente preceptuado. Al acto de la destrucción asistirá un funcionario designada por la Dirección General del del Timbre, a cuyo efecto deberá avisarse con la suficiente antelación a dicho Centro directivo.

4º La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre se abstendrá de cumplimentar encargos que no se ajusten a lo que determina el artículo 39 de la Ley del Timbre, y a los preceptos de esta Orden.

Las Empresas o particulares que dediquen sus talleres a la confección de los efectos especificados en la presente Orden, quedan incursas en igual prohibición, y se abstendrán de entregar los pedidos que estuviesen cumplimentando...

Entre las medidas tomadas por la citada disposición se encuentra la creación de una Agencia Filatélica Oficial y que :

"Ningún organismo del Estado ni entidad de carácter privado o autónomo, ya ejerza su jurisdicción sobre el territorio nacional o sobre los de las Colonias o Protectorados, podrá poseer, producir, vender o distribuir sellos de correos sin la intervención de la Agencia Filatélica Oficial que, a estos efectos, tendrá con respecto a ellos las facultades y derechos señalados en los apartados anteriores. La infracción de esta norma llevará aparejadas responsabilidades que se harán efectivas con arreglo a la Ley de Contrabando y Defraudación si se trata de entidades privadas o autónomas y a la de Funcionarios calificándola de falta muy grave si se trata de Organismos del Estado servidos, por funcionario sujetos a los preceptos de aquélla.

La situación en la zona controlada por los militares sublevados no fue demasiado diferente. Por una parte los sellos emitidos por las nuevas autoridades no eran admitidos en el correo internacional en tanto en cuanto el nuevo Régimen era considerado como ilegal en el ámbito internacional. Por otra parte las viñetas proliferaron notoriamente, conociéndose bajo la denominación de “sellos pro”.

La razón de la proliferación de este tipo de emisiones se achaca tradicionalmente a la orden dada por el general Queipo de Llano (que de hecho gobernó Andalucía durante más de un año) para posibilitar la recaudación con fines sociales, obligando en diversas ciudades a añadir a los sellos del franqueo legalmente establecido otros adicionales. Este hecho más o menos localizado sirvió de precedente para que aparecieran gran número de viñetas.

Las medidas contra estas prácticas no se hicieron esperar y en el Boletín Oficial del Estado n. 38, de fecha 23 de noviembre de 1936 se establece mediante una Orden circular que:

Son diversas las suscripciones que con motivo del Movimiento Nacional han sido abiertas en el territorio ocupado por nuestras tropas con destino todas ellas a fines altruistas... En su virtud he acordado lo siguiente:

1º Todos los Gobernadores Civiles de las provincias ocupadas me darán cuenta en el improrrogable plazo de diez días de cuantas suscripciones, rifas, sellos y demás medios de recaudación se hayan establecido en sus respectivas provincias, bien por particulares o corporaciones y entidades, o bien por las mismas Autoridades, para arbitrar recursos, indicándome al propio tiempo lo fines perseguidos por las mismas y su reglamentación.

2º Cuantas iniciativas surjan a partir de la publicación de esta Orden con destino a los fines indicados, deberán ser expuestas a este Gobierno General... bien entendido que ninguna podrá ser puesta en vigor, sin previo conocimiento de este Gobierno General y la autorización correspondiente...

Se ha reproducido una viñeta de asistencia a frentes y hospitales (Guipúzcoa) de un modelo similar a otros emitidos en otros territorios. También se ha hecho lo propio con dos viñetas impresas en la imprenta tolosana de Laborde y Labayen a favor del carlismo, circunstancia nada extraña habida cuenta de las simpatías que la causa carlista había tenido en la localidad.

La Delegación de Asistencia a Frentes y Hospitales fue creada por la Falange (aunque realmente constituyó un reducto carlista) estando entre sus funciones el mantenimiento de depósitos para los frentes, lavaderos y confección de ropa, envío de paquetes a los combatientes, instalación de hospitales y otros servicios en las provincias que fueran cayendo en manos de las tropas sublevadas, organización de las visitas a los heridos, asistencia espiritual de los combatientes, etc. Fue suprimida al finalizar la guerra.

La cuarta viñeta reproducida, ya en otro contexto, data de los años 50 y fue emitida con objeto de celebrar el centenario de San Ignacio de Loyola (1556-1956). Forma parte de una serie de una veintena de diseños en diversos colores cuyas ilustraciones estaban relacionadas con la iconografía ignaciana.

Partiendo de un idéntico soporte o etiquetas autoadhesivas, puede resultar complejo reconocer si un determinado signo de franqueo es un sello preimpreso extraído de una tira o un ATM emitido por una balanza franqueadora; la única diferencia estriba en las características de impresión del valor facial.

|  |  |

| NO ATM Valor facial preimpreso. Fabricación: SIGNE, S.A. | NO ATM Valor facial preimpreso. Fabricación: RCM-FNMT | ATM Valor facial impreso con una balanza franqueadora Epelsa - 5DE |

| Para la impresión del valor facial en los sellos preimpresos se escogió una fuente y una resolución prácticamente idénticas a las de las balanzas franqueadoras de 5 dígitos estrechos. Aún así, por el sistema de impresión utilizado (offset para los sellos -imagen superior, impresión más definida- y térmico en las balanzas para los ATMs -imagen inferior-), pueden reconocerse ambos tipos de signos de franqueo si se estudian con un cierto detalle. |

|

Pero hay otras pistas que también pueden ayudarnos:

- Los sellos preimpresos, al no estar emitidos por balanzas, no incluyen ningún número o matrícula a la izquierda. No es definitivo, pues hay balanzas que, por error, tampoco lo imprimen.

- Para cada modelo o emisión sólo existen sellos preimpresos con 3 valores faciales. Si se trata de otro valor, sin duda alguna es un ATM.

Hasta la fecha han sido 2 las empresas fabricantes de estas tiras de sellos preimpresos en papel térmico, dando lugar a 2 tipos de tarjetas:

|  |

| Tipo 1 - SIGNE, S.A. | Tipo 2 - RCM - FNMT |

| SIGNE, S.A. fabricó 19 tiras distintas, puestas a la venta por el Servicio Filatélico entre 2003 y 2004. (Ver catálogo de emisiones) Las tiras incluyen 3 sellos preimpresos y tienen un tamaño aproximado de 49 x 90 mm. (48,50-50 x 89-91 mm.). Están impresas en papel térmico autoadhesivo fosforescente sobre papel soporte siliconado, con taladros de corte entre los sellos. | La RCM - FNMT inició en 2004 la fabricación de tiras y sigue en la actualidad (septiembre 2005). Las tiras incluyen también los 3 sellos preimpresos y tienen un tamaño aproximado de 49 x 87 mm. (48,50-50 x 85,5-88 mm.). Están impresas en papel térmico autoadhesivo fosforescente sobre papel soporte siliconado. Aparte del tamaño, la diferencia más visible es que las tarjetas fabricadas por la RCM-FNMT conservan la malla de papel perimetral. |

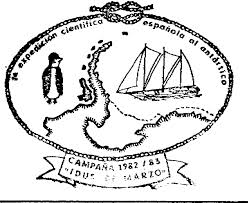

Impronta de una marca de Censura militar (San Sebastián)

Texto marca: CENSURA MILITAR - SAN SEBASTIAN Color: : Azul. Periodo de uso de la marca: Enero 1937 a noviembre 1938. | Fecha de emisión sellos: febrero 1938 Nº Edifil de los sellos: 841A Imagen: Retrato de Fernando el Católico Leyenda alusiva: Fernando el Católico Pie de imprenta: Lit. Fournier Vitoria Valor facial: 15 cts. de peseta. Color: verde oscuro. |

Las marcas de censura

El secreto de correspondencia está reconocido, por regla general, en la legislación de todos los países. También es cierto que en periodos en los que el Estado está sometido a situaciones extremas –y la guerra es una de ellas- los procesos de información y comunicación tienden a ser censurados. Lo mismo ocurre en los regímenes de tipo dictatorial en los que se convierte en uno más de los elementos utilizados para conseguir el control ideológico de la población.

Durante la Guerra civil (1936-39) tanto la República como el nuevo Estado militar utilizaron este recurso. Es cierto que no siempre el único objeto de las prácticas censoras fue el control ideológico. A través del correo podrían llegar al enemigo –incluso de forma involuntaria- algunas informaciones útiles a la hora de planear tal o cual operación militar.

La intervención censora de la correspondencia tiene –en general- por costumbre indicar al destinatario de la carta o paquete la intervención de su correspondencia mediante la estampación de una marca de censura.

Como ejemplo de esta práctica se han seleccionado una marca estampada en San Sebastián entre los años 1937 y 1938. Los sellos sobre los que está impresa son también de origen vasco, pues estando todavía Madrid en poder del Gobierno de la República, la Administración de los militares sublevados tuvo que imprimir sellos y otros efectos administrativos en diversas imprentas, tales como la tolosana de Laborde y Labayen o, en este caso, la vitoriana de Fournier.

El inicio de la censura en los territorios administrados por los militares rebeldes no se presenta clara. Parece que se parte de una situación de hecho cuando en una orden de la Junta de Defensa Nacional, de 2 de septiembre de 1936, (BOE del día 7) se dispone que "... por ningún concepto se aplique la censura postal a los pliegos que vayan dirigidos a los Vocales de la Junta o a ésta como entidad, y lo mismo a los que, sea cualquiera su destino, procedan de la repetida Junta, lo que se podrá comprobar con el sello del sobre”. Este es el punto de partida normalmente admitido del entramado censor, pues no parece que existe ni disposición oficial en el Boletín Oficial del Estado ni circular de Correos que establezca la censura postal con anterioridad a la mencionada orden.

Técnicas de impresión de los sellos postales.

Los procedimientos de impresión de los sellos y sus diseños han ido parejos en el tiempo con la evolución de la tecnología y de la estética de cada época. A lo largo de más de siglo y medio se han utilizado principalmente cinco: tipografía, litografía, calcografía, huecograbado y offset, aunque en la actualidad únicamente se utilizan los tres últimos. En algunas ocasiones se recurre al uso conjunto de dos de ellos en un mismo sello (por ejemplo calcografía y offset).

Pueden establecerse en términos generales seis periodos en función de los procedimientos de impresión habituales en cada uno de ellos.

Periodo | Técnica |

1850-1875 | Tipografía |

1875-1905 | Tipografía y calcografía |

1905-1930 | Calcografía |

1930-1950 | Calcografía, litografía y huecograbado |

1950-1977 | Calcografía y huecograbado |

1977- | Calcografía, huecograbado y offset |

En la ilustración adjunta se muestran sellos y ampliaciones correspondientes a cada una de las técnicas mencionadas. De los tres procedimientos actualmente utilizados, el que ofrece mayor calidad es el calcográfico y el offset el que presenta mayores problemas.

El 14 de septiembre de 1839 el Ministerio del Tesoro de Gran Bretaña llamó a un concurso para presentar propuestas para un sello postal adhesivo. Se presentaron 2.700 proyectos siendo finalmente seleccionado el de Benjamín Cheverton. Los sellos fueron emitidos el 6 de mayo de 1840, siendo este “penique negro” el primer sello postal adhesivo que circuló en el mundo. Se emitieron 68.158.080 ejemplares.

Después del “black penny” , el cantón suizo de Zurich fue el segundo emisor de estampillas, el 21 de marzo de 1843 emitiendo los célebres 4 y 6 rappen y luego lo siguió Brasil, el 1 de julio de 1843 emitió una serie de sellos llamados “ojos de buey” por su parecido con los círculos metálicos de las ventanillas de los barcos así llamadas, y en valores de 30, 60 y 90 reis.España lo hizo el 1 de enero de 1850

Los primeros sellos, que ya venían en pliegos, se cortaban con tijeras, por lo que tenían los bordes rectos. Más adelante se añadió una serie de líneas con perforaciones, que permitían separarlos limpiamente, sin herramientas auxiliares y apareció el dentado…

Fuente: http://www.coleccion.us/estampillas/coleccionistas/los-primeros-sellos-postales/

Puerto de San Sebastián en 1913

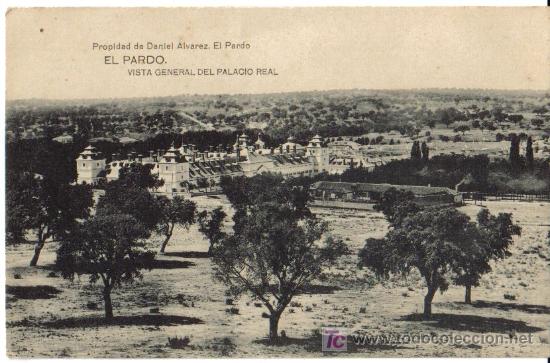

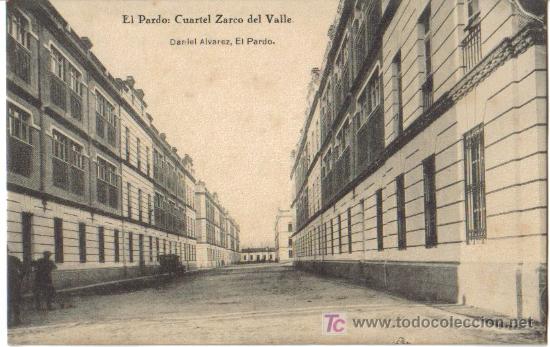

En las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con el auge de la tarjeta postal, San Sebastián se encontraba en plena expansión turística y urbanística, y los parques recreativos de Monte Ulía, Martutene y Monte Igueldo eran importantes centros de interés turístico de la ciudad. Recuperando las mejores imágenes, habría que emprender un viaje al pasado a través de 253 tarjetas postales, obra de algunos de los fotógrafos más reconocidos del momento, como Hauser y Menet, Galarza o Roisin, para conocer el origen de estos lugares, que conservan el aroma entrañable de los buenos recuerdos tanto para los habitantes de San Sebastián como para los visitantes ocasionales.

A continuación os enseño una muestra de estas preciosas tarjetas postales de época

Imagen del ayuntamiento de San Sebastián en 1908, postal nº 19 de la serie y editada por: Dr. Trenkler Co., Leipzig.

Imagen de la Diputación de San Sebastián en 1905, y editada por:ROMMER & JONAS, DRESDEN.

Imagen de la Isla de Santa Clara y del Monte Igueldo datada en 1910 y editada por:G.G. Galarza, San Sebastian - Cliche Gonzalez

Imagen de "La Alameda" (1883)

Visita de Sus Magestades Reales a San Sebastián, del año 1883

Imagen de los "Pasajes de San Juan" (1880) y editada por:ROMMER & JONAS. DRESDEN.

Imagen de la "Plaza de Zuriolla" (1880) y editada por:ROMMER & JONAS. DRESDEN.

Postal circulada con una vista de la Plaza de Castelar (actualmente de las Cibeles). Hauser & Menet. MENDIGORRÍA, C. 234, D. 86.

Las postales fueron inventadas por el profesor austriaco Hermann (1869). En 1871 se difunden por España, siendo editadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En 1878, la Convención Postal Universal generalizó su uso, apareciendo las primeras vistas de lugares. En 1897-1905 la casa Hauser & Menet introdujo en España la tarjeta postal ilustrada utilizando fotografías reproducidas mediante la fototipia, fomentándose su coleccionismo.

Postal circulada con una vista de la Playa de la Concha, San Sebastián (1-VIII-1902). Hauser & Menet. MENDIGORRÍA, C. 232, D. 27.

Postal con la fotografía panorámica de un grupo de excursionistas en el Valle de Astau, haciendo la Ruta del Lago de Oô (Alto Garona, Pirineos franceses). [Hacia 1903] Fotógrafo: Desconocido. MENDIGORRÍA, C. 234, D. 60.

El proximo día 29 de Mayo se emitirá el sello de:

Las vidrieras, al igual que otras obras de arte, han servido para documentarnos de manera iconográfica y dar a conocer hechos históricos, sociales, políticos y religiosos relevantes, protagonizados por la humanidad a lo largo de los siglos. Estas imágenes de cristal, que al encontrarse correlacionadas o secuenciadas originan en su conjunto una vidriera, están destinadas a explicar y difundir en catedrales e iglesias hechos bíblicos o religiosos acaecidos en el pasado. Hay otras piezas, inspiradas en divinidades mitológicas, en escudos corporativos o símbolos gremiales, que se hallan instaladas en organismos judiciales, en escuelas de medicina, de ciencias, de filosofía, de teología, etc., que hacen referencia a su especialidad. Pero también, las hay en centros productivos e industrias, de cuya actividad y procesos de elaboración hacen alusión. Es el caso de estas vidrieras instaladas en la escalinata principal de la Fábrica de Papel de Burgos, institución dependiente de la Real Casa de la Moneda, que como corresponde a su especialidad hacen referencia en su iconografía al proceso de fabricación del papel.

El descubrimiento del papel se le atribuye a China que comenzó fabricándolo partiendo de los residuos de seda, de paja de arroz y de cáñamo. Ellos serían los que lo transmitieron a los árabes que a su vez lo introdujeron en España y su elaboración se extendió a Europa. La materia prima era depositada en una pila o tina de madera llena de agua. De ella se extraía la pasta o pulpa de la que, después de lavada y escurrida en un tamiz, surgía el papel que era extendido sobre un molde rectangular del que resultaban las hojas. Estas luego eran secadas al sol o en unos soportes instalados en naves cubiertas. Con el paso del tiempo, la fabricación de papel fue evolucionando y del proceso manual se pasó al uso de las máquinas. La industria papelera siempre ha estado en constante desarrollo. El papel, usado desde la antigüedad en exclusiva para la escritura, hoy tiene infinidad de usos.

Las imágenes de la vidriera, reproducidas en la hoja bloque, muestran la manipulación de la pasta obtenida para fabricar papel, el escurrido o tamizado de la pasta, la extracción de la pasta de papel de la pila y su depósito en el molde rectangular donde cogerá la forma y el apilado de las hojas que es lo que sirve de imagen al sello.

Fuente: Correos.es

El carácter de ATM a un signo de franqueo lo confiere las condiciones de emisión y uso, y no las características físicas del soporte donde está impreso.

Un ATM es un signo de franqueo emitido por equipos especiales con el valor facial requerido por el usuario (de ahí la denominación de sello de valor variable) y en ese mismo instante. El elemento resultante puede ser utilizado para franqueo en cualquier momento y lugar, con las mismas condiciones de uso de un sello tradicional.

Por el contrario, y a pesar de estar impresos sobre idéntico tipo de soporte autoadhesivo, tanto en lo referente al diseño como sus características físicas, los nuevos sellos emitidos en tiras salen ya de fábrica con los 3 valores faciales preimpresos, como si de un sello tradicional se tratase. El usuario no puede escoger el valor en el momento de su emisión. Son híbridos creados en exclusiva para el coleccionismo filatélico, en una extraña mezcla entre los actuales ATMs de tipo térmico y los carnets de sellos autoadhesivos, aunque el resultado es claramente un sello tradicional autoadhesivo, NO un ATM.

Estas tarjetas están comercializadas de forma exclusiva por el Servicio Filatélico y se envían regularmente a los abonados a las series de etiquetas.

Sin fecha oficial y con características propias y diferenciadas de emisión con respecto a los ATMs del mismo modelo, se considera como fecha de emisión la fecha de llegada de las tarjetas al Servicio Filatélico.

Por primera vez en España, un mismo papel soporte autoadhesivo se utiliza para la fabricación de sellos preimpresos y también para su utilización en las oficinas de correos para la emisión de ATMs con las balanzas franqueadoras.

|  |  |

| ETIQUETA EN BLANCO NO es un SELLO, NO es un ATM | ATM | SELLO emitido en TIRAS |

Aunque cuando digo "montar"no me refiero al hecho físico de montar realmente las piezas para su exposición sino mas bien a como estructurar la colección. Aunque no tengamos pensado montar la colección, nos vemos obligados a realizar un guion sobre la misma a fin de ir organizando lo comprado y asi, cuando nos llegue la edad de jubilación, tener a mano todo el material para pasarlo entonces a unas hojas de exposición (eso si no iniciamos antes el tránsito al otro mundo que entonces nuestros herederos ya se encargaran de "exponer" en rápida venta el fruto de nuestros años de trabajo).

Pero,antes de empezar, ¿Cual sería el título Idóneo?, parece cosa facil; pues Guerra Civil, y ¿que hacemos con las marcas de censura, cartas, benéficos, etc, etc circulados después del 1.Abríl.l939?, y ¿el correo salido de aquí durante la Segunda Guerra Mundial?.

¿Entre dos guerras?, sería titulo concreto y "práctico". Aceptamos sugerencias sobre este, y otros temas del guion. Mientras tanto la llamaremos simplemente "Guerra Civil en España" para asi entendernos mejor.

Pasadas estas breves líneas de introduccion va lo que seria el "esquema,plan o guion "de un amontonamiento de Guerra Civil.

GUERRA CIVIL EN ESPAÑA:

El texto original es casi original adaptando la temática de ser solo Galicia a ser toda España...

Fuente: http://users.skynet.be/ensayosfilatelicos/sobretasas/index.htm

El día 14 de mayo habra una nueva emisión de sellos.

La serie Bailes y Danzas Populares difunde en esta emisión los sellos dedicados a El Bolero y La Mateixa.

El baile de La Mateixa es una de las diversiones más arraigadas en las islas Baleares, suele estar presente en todos los actos públicos ó privados y guarda unas características diferentes del resto de comunidades. Así, en los pueblos y villas de Mallorca era costumbre subastar el primer baile de la fiesta, en la que pujaban los jóvenes enamorados. El ganador de la puja no suele bailar con la novia, que lo hace con un amigo o pariente del novio, mientras éste sostiene el abanico y el pañuelo y contempla la gracia y los bons aires de su amada. Típico de estas islas es el baile de la mateixa, vocablo mallorquín que significa la misma, que se aplica no solo a cada paso o variante del baile sino también al intercambio de parejas, puesto que cuando bailan varias al mismo tiempo van rotando continuamente para volver finalmente a la mateixa, o la misma. Los pasos los dirige la mujer y el bailador la sigue mirándola siempre a los ojos y ejecutando los movimientos que manda a través de la mirada. Dependiendo de las zonas se interpretan de forma diferente, pudiendo ser danzas muy modosas y de recogimiento, como tratando de guardar los secretos del baile, o de mayor viveza y soltura. Se considera un baile da galanteo. En la música intervienen la chirimía o gaita, la guitarra, el tamboril, el chasquido de los dedos y las castañuelas, siempre al son de los alegres cantos isleños. En el sello se representa una pareja de baile ataviada con los trajes típicos.

El origen del Bolero aparece confuso y son varias las regiones que se atribuyen su autoría. Se identifica como un baile castellano extendido por toda España, con distintos topónimos como bolero andaluz o bolero madrileño, y por Cuba y la cuenca del Caribe, donde se fusiona con los ritmos propios de esa zona. Las raíces del Bolero se encuentran en los compases de contradanza de siglo XVIII. Fue bailado por la nobleza y posteriormente pasó al pueblo y a las funciones de teatro, que finalizaban la sesión con el llamado baile nacional, un bolero interpretado por varias parejas. Consta de tres partes: el paseo, las coplas y el desplante y se acompaña con música de guitarras, tamboril y castañuelas. La pareja de baile realiza los mismos pasos, pero los movimientos de brazos y piernas de la mujer son más expresivos que los del hombre. El sello se acompaña con una viñeta sin valor postal que reproduce un bolero goyesco.

El día 7 de mayo habra una nueva emisión de sellos.

Consta la emisión de Efemérides de dos sellos con los que se conmemora el IX centenario de la muerte del rey Alfonso VI de León y Castilla y IX centenario del fallecimiento de Santo Domingo de la Calzada.

El primero reproduce la imagen del monarca perteneciente a una miniatura que aparece en el Tumbo A (siglo XII), del Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, y el segundo representa la letra capital U del pergamino, fechado en Avignon el 22 de junio de 1362, por el que se concede indulgencia a los fieles que ayuden a construir la capilla sepulcral de Santo Domingo de la Calzada. Ésta es una de las primeras representaciones que se conservan del Santo que en el sello aparece representado como sacerdote portando la pértiga de arquitecto y acompañado de esclavos liberados orando tras él. Este pergamino, cuyos textos están escritos en latín, se conserva en el Archivo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

Alfonso VI de León y Castilla, conocido como Alfonso el Bravo, fue también rey de Galicia. Hijo de Fernando I de Castilla y de Sancha de León, a la muerte de ésta hubo de enfrentarse con los deseos expansionistas de su hermano Sancho, quien perdió su vida a manos de Vellido Dolfos en el cerco de Zamora. Muerto Sancho y encarcelado su hermano García en el castillo de Luna, Alfonso se consolida en el trono castellano-leonés y además de Galicia se anexiona los territorios de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y La Bureba, adoptando en 1077 el título de Emperador. Recuperó Toledo, sede legítima del Imperio hispánico en 1085 y ciudad donde falleció en 1109, aunque fue enterrado en el monasterio de Sahagún. Alfonso VI fomentó la seguridad del Camino de Santiago e impulsó la introducción de la reforma cluniacense.

Domingo García, conocido como Santo Domingo de la Calzada, nació en 1019 en Viloria de Rioja, provincia de Burgos. Colaborador de Gregorio, obispo de Ostia, llegado a Calahorra, juntos construyeron un puente sobre el río Oja y luego una calzada, de ahí su denominación, para facilitar el tránsito de peregrinos a Santiago. Su labor fue reconocida por Alfonso VI quien, tras visitarle, le nombró responsable de las obras viarias del Camino de Santiago. Santo Domingo protagonizó varios milagros, antes y después de su muerte en 1109, en el lugar que lleva su nombre en Rioja.

A pesar de que, a primera vista, a un neófito en la materia le pudiera parecer un tipo de coleccionismo sin grandes atracciones, la riqueza y variedad de las marcas postales que existen es inmensa dentro de una provincia aún si esta está poco poblada.

El coleccionismo de matasellos ordinarios contemporáneos de España no tiene muchos seguidores, pues la mayoría de los coleccionistas de matasellos se centran en los matasellos especiales ilustrados temporales o rodillos de propaganda, haciendo poco caso en la mayoría de las ocasiones a los matasellos utilizados en la correspondencia diaria.

En otros países (EEUU, Francia, Alemania por ejemplo) existen muchos mas coleccionistas, incluso con asociaciones especializadas en el tema (ver el apartado Enlaces de interés)

Al contrario de lo que ocurre con los sellos tradicionales, que cada vez se ven menos en la correspondencia al ser sustituidos por otras formas de franqueo (ATMs, franqueos mecánicos, franqueos pagados como las mas habituales), los matasellos son bastante abundantes en la correspondencia actual.

El mayor problema que le surge al que se interesa por el coleccionismo de este tipo de matasellos es que, aunque guarde los que le llegan en su correspondencia habitual o le regalen en alguna empresa o amigos y conocidos, pronto se encontrará que lo único que le llegan son repetidos, y le es difícil aumentar su colección. Esto es lo que me ocurrió a mí al principio, pero como mi interés por conseguir nuevos matasellos era tan grande empecé a utilizar un método tan sencillo como el de solicitar directamente los matasellos a las oficinas, sucursales y carteros rurales, con lo que ahí si que empecé a coleccionar de verdad. Esta metodología es la que explico en el apartado Cómo coleccionar.

Sinceramente, y después de unos cuantos años centrandome en este tipo de matasellos creo que este es el método mas sencillo para que una colección aumente, pues por ejemplo los matasellos de enlaces rurales (carterías rurales) que son los mas abundantes en provincias pequeñas y medianas (alcanzan en muchas el centenar o mas como se puede ver en el Catálogo de matasellos) son tan raros de ver en la correspondencia ordinaria que muchos coleccionistas los guardar como verdaderas reliquias cuando reciben alguno.

Normalmente, si recopilamos durante un tiempo la correspondencia habitual generada dentro de nuestra provincia, nos puede dar la impresión de que los tipos de matasellos y rodillos no son muy diferentes. Esto es debido a que normalmente las cartas que recibimos se suelen matasellar en las oficinas de las poblaciones principales, que es donde reside la mayoría de la gente. En oposición a esto, existen otras muchas marcas postales correspondientes a los llamados enlaces rurales, los cuales funcionan en muchos pequeños municipios, algunos de los cuales puede no superar ni siquiera el centenar de habitantes.

Este método y el intercambio entre coleccionistas de los matasellos que les lleguen repetidos de su propia provincia y los solicitados creo que pueden animar a muchos a reemprender sus colecciones de matasellos o dar inicio a algunas.

Oficina auxiliar de Colindres (Cantabria)